|

|

|

La réalité et la fiction >

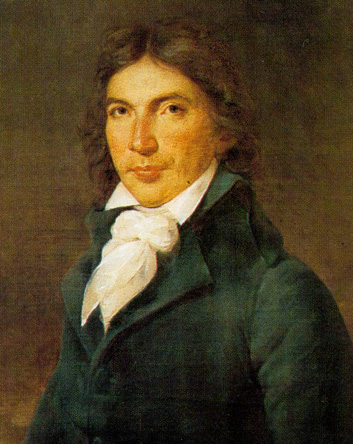

Bernard

Châtelet, ou plutôt... Camille Desmoulins

Pourquoi Bernard au lieu

de Camille? Allez savoir, je ne sais pas, peut-être parce que

désigner ce personnage directement par Camille Desmoulins

sous-entendait lui donner beaucoup plus de rôle que voulu...

|

Né à Guise en 1760, mort à Paris le 5 avril

1794. Camille Desmoulins, est le fils d’un officier de

justice. Il entre comme boursier au collège Louis-le-Grand, y

poursuit de brillantes études en compagnie de Maximilien de

Robespierre et de Georges Danton.

Il devient avocat au parlement de Paris en 1785, il plaide peu

et vit chichement aux frais de son père.

Il se lance dans la politique, on le compte comme l’un de ceux

qui soutiennent Mirabeau, malgré son bégaiement, il est l’un

des orateurs les plus écoutés.

Le 12 juillet 1789 il appelle les Parisiens à prendre les

armes suite à l’annonce du renvoi de Necker. |

À la

fin de novembre 1789, il fait paraître le journal « Les

Révolutions de France et de Brabant », qui connaîtra

quatre-vingt-six numéros, où il ne cesse de dénoncer le

complot aristocratique. Le succès du journal assure à

Desmoulins d’importants revenus : il peut ainsi épouser

Lucille Duplessis, riche héritière d’un haut fonctionnaire des

finances.

Desmoulins devint

l’un des orateurs du club des Cordeliers. Il est le protégé et

l’ami de Danton, suppléant à la paresse et, souvent, aux

ignorances de son chef par une continuelle activité de

journaliste et d’agitateur. Partisan des mesures

révolutionnaires les plus violentes, après la fuite de Louis

XVI, il se déclare républicain. |

|

A l’issue de la fusillade du Champ-de-Mars de juillet 1791

pendant la manifestation républicaine réprimée dans le sang,

il est poursuivi et doit se cacher un moment. Avec Danton il

prépare la journée du 10 août 1792 et la chute de la

monarchie.

Brillant opposant au suffrage censitaire [1], il fait

remarquer, au cours des discussions, qu’une telle loi

électorale exclurait Rousseau et Jésus-Christ de

l’éligibilité. Partisan de la paix, comme Robespierre, en

1792, il change de camp et pétitionne en faveur de la guerre

avec Danton et Marat. En août 1792, il devient secrétaire

général du ministère de la Justice, occupé par Danton.

Il est élu à la

Convention et siège dans les rangs des Montagnards [2] où il

aura un rôle effacé. Robespierre dira de lui « c’est un enfant

gâté » et Barres « Il avait beaucoup d’esprit et trop

d’imagination pour avoir du bon sens ». Cela ne l’empêchera

pas de voter la mort du roi.

Profondément ébranlé par la condamnation des Girondins [3] le

30 octobre 1793, il lance Le Vieux Cordelier le 5 décembre, où

il attaque d’abord les hébertistes, puis, avec un grand

courage, fait de vibrants appels à la clémence.

Arrêté le soir du 31 mars 1794, jugé en même temps et dans les

mêmes conditions que les dantonistes, il est exécuté le 5

avril 1794 en même temps que Danton.

Sa femme Lucille le suivit sur l’échafaud huit jours plus

tard, pour avoir protesté contre son exécution. |

|

1] Système électoral dans lequel le droit d’être électeur ou

éligible n’est accordé qu’aux citoyens payant un minimum

d’impôts.

[2] Pendant la Révolution française nom donné aux députés qui

siégeaient sur les plus hauts bancs (la montagne) de

l’Assemblée législative et qui se distinguaient par leurs

positions extrémistes. Parmi ceux-ci on retiendra Barras,

Collot d’Herbois, Saint Just, Fabre d’Eglantine, Fouché,

Marat, Robespierre, Couthon...

[3] Nom donné à un groupe de députés à la Législative et à la

Convention, dont plusieurs membres étaient députés de la

Gironde.

L'Histoire en Ligne © 1999 - 2005 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

![]()