|

|

|

La réalité et la fiction >

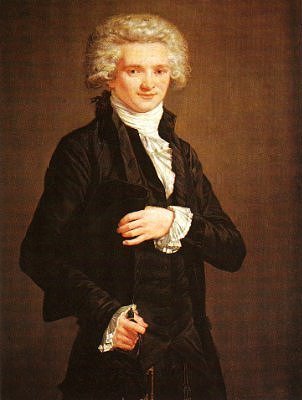

Maximilien de

Robespierre

|

Né à

Arras en1758, décédé à Paris le 28 juillet 1794, Robespierre

est issu d’une famille de la petite bourgeoisie. Jeune homme

pauvre et doué, il poursuit des études qui le mènent au métier

d’avocat. Il est élu député du Tiers Etat aux Etats Généraux

après avoir fait une campagne publique.

Représentant de l’extrême gauche démocratique à l’occasion

d’une loi électorale censitaire [1] contre laquelle il est

l’un des seuls députés de la Constituante à s’élever. Au début

de 1791, au club des Jacobins [2], Robespierre est aussi l’un

des premiers à se déclarer favorable au suffrage universel. |

|

Adversaire de la déclaration de guerre en 1792, il s’oppose

aux Girondins [3] et passe au premier rang de la scène

politique avec la chute du roi, le 10 août 1792. Elu député à

la Convention, il réclame la déchéance de Louis XVI et devient

l’un des chefs de file des Montagnards [4]. Appuyé par les

sans-culottes parisiens, il est alors l’un des principaux

artisans de la chute des Girondins (juin 1793). Robespierre

institue une religion civique, qui combat l’athéisme,

reconnaît l’immortalité de l’âme et enseigne aux Français la

haine de la tyrannie et l’amour de la justice. Il est le héros

de la fête de l’Être Suprême qui se déroule partout en France

le 8 juin 1794. |

|

Il est aussi à

l’origine de la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) qui

instaure la Grande Terreur, ôtant aux accusés toute possibilité de

défense ou de recours.

|

La mise en accusation

Malgré les victoires révolutionnaires (Fleurus le 26 juin

1794), la situation politique de Robespierre se dégrade très

vite. Le Comité de sûreté générale engage la lutte avec le

Comité de salut public. Il y est contesté par Billaud-Varenne

et Collot d’Herbois. Ses adversaires nouent un complot avec le

centre de l’Assemblée. Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794)

Robespierre est empêché de s’exprimer à la Convention, il est

invectivé de toutes parts, il a la gorge serrée, Garnier de

l’Aube lui jette " Le sang de Danton t’étouffe ! ". Puis

soudain un certain Louchet, tout juste connu s’écrie " Je

demande le décret d’accusation contre Robespierre ! " Le

silence venu d’un seul coup pèse sur l’Assemblée, quelques

députés commencent à applaudir, puis c’est l’ensemble, la

proposition est votée à main levée...La cause est entendue. Il

est quatre heures de l’après-midi. |

L’arrestation

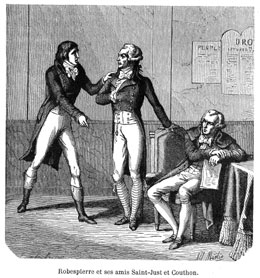

Les gendarmes arrêtent Robespierre, Saint-Just et Couthon [5].

Le jeune frère de Robespierre et Le Bas se joignent

volontairement à eux. Pour aller plus vite encore on porte le

paralytique Couthon.

Mais la Commune de Paris (souvent plus puissante que la

Convention), tenue au courant heure par heure de ce qui se

passe à l’Assemblée fait sonner le tocsin, convoque les

sections. Les barrières sont fermées, la place de l’Hôtel de

Ville se hérisse de piques, l’insurrection n’attend plus qu’un

signal que seul Robespierre peut donner.

|

|

|

Pendant ce temps, chaque prisonnier est conduit vers la prison

qui lui est assignée. Mais le même scénario se reproduit à

chaque fois, dès que le nom de Robespierre est prononcé le

geolier refuse de laisser entrer les gendarmes et leur

prisonnier. La Commune aura très certainement donné des ordres

très précis. Robespierre ne croit pas à l’efficacité d’une

émeute pour lui redonner le pouvoir. De plus trop respectueux

des lois il préfère passer devant un tribunal. Comme il faut

bien aller quelque part, Robespierre propose aux gendarmes de

le conduire à la police municipale, en un mot lui ouvrir les

portes de la liberté. |

Pendant près de deux heures au Quai des Orfèvres il reste

indécis, il ne sait pas quoi faire, il n’aime pas beaucoup les

gens de la Commune les trouvant trop "immoraux". Un émissaire

de la municipalité vient même lui dire " En te sauvant, tu

sauve la liberté ! ". A 9 heures du soir, comme un automate il

rejoint l’Hôtel de Ville. Les autres prisonniers libérés par

la Commune l’y attendent. Ses doutes le reprennent, Saint-Just

le pousse à agir. Faut-il appeler Paris aux armes contre la

Convention et sortir ainsi de la légalité ?

Mise au courant des événements, l’Assemblée s’affole. Les

troupes de la Commune s’approchent parait-il des Tuileries.

Hanriot [6] surnommé par les parisiens "la bourrique à

Robespierre" marche sur la Convention, puis sans aucune raison

apparente hésite et se retire. Les députés reprennent courage,

mettent immédiatement les robespierristes hors la loi, ce qui

équivaut à la mort sans procès. On charge Barras de mater

l’émeute.

Il est deux heures du matin, les troupes parisiennes sont

lassent d’attendre une décision qui ne vient pas. Quand elles

entendent la lecture de l’arrêté de la Convention, elles

commencent à avoir une furieuse envie d’aller se coucher. Peu

de temps après les rangs sont de plus en plus clairsemés. |

|

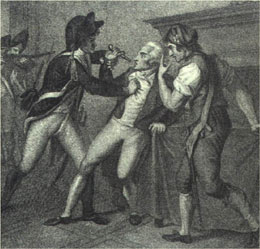

Barras fait

irruption sur la place de l’Hôtel de Ville sans rencontrer

beaucoup de résistance, il entre, pénètre dans la pièce où

sont réunis Robespierre et ses amis. Des coups de feu

éclatent, Le Bas se suicide, Couthon tombe du fauteuil où on

l’avait placé, le frère de Robespierre saute par la fenêtre et

se brise la cuisse. Maximilien est gravement blessé à la

mâchoire. A-t-il voulu se tuer ? Un gendarme a-t-il tiré sur

lui ? On ne le saura jamais. Il s’est écroulé, tachant de son

sang une feuille de papier où il venait d’apposer les deux

premières lettres de son nom.

Ce document toujours visible au musée Carnaval et était

l’appel à l’insurrection !

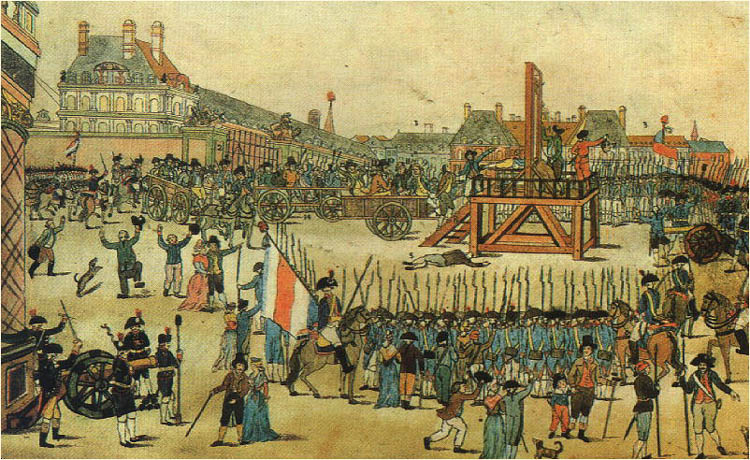

Le procès et l’exécution

A trois heures de l’après-midi les prisonniers sont extraits

de la Conciergerie pour être conduits au Tribunal

révolutionnaire. L’accusateur public Fouquier-Tinville va

requérir contre ses anciens chefs. Pas d’interrogatoire et pas

de défense pour les hors la loi. On va simplement faire

constater l’identité des accusés par deux personnes de

l’assistance.

Quelques heures plus tard tout est fini. L’après-midi du 28

juillet, sous les acclamations de la foule, il est guillotiné

place de la Révolution (Place de la Concorde), avec son frère

Augustin, Saint-Just, Couthon et dix-sept autres de ses

partisans. Les jours suivants, quatre-vingt de ses partisans

sont exécutés.

Note : Une partie de ce récit provient du livre " La

Révolution Française" d’André Castelot (Librairie Académique

Perrin). |

[1]

Système électoral dans lequel le droit d’être électeur ou éligible

n’est accordé qu’aux citoyens payant un minimum d’impôts.

[2] Société politique qui joua un rôle important pendant la

Révolution française de 1789 à la fin de 1794. En janvier 1790, le

club prend le nom de Société des amis de la Constitution et tint

ses réunions au réfectoire du couvant dominicain des Jacobins

situé rue Saint Honoré à Paris. Jusqu’en juin 1791 et avant la

fuite du roi, le club rassemblait tous les députés patriotes.

Citons parmi ses membres Barnave, La Fayette, Mirabeau,

Talleyrand, Sieyès, Petion...

[3] Nom donné à un groupe de députés à la Législative et à la

Convention, dont plusieurs membres étaient députés de la Gironde.

[4] Pendant la Révolution française nom donné aux députés qui

siégeaient sur les plus hauts bancs (la montagne) de l’Assemblée

législative et qui se distinguaient par leurs positions

extrémistes. Parmi ceux-ci on retiendra Barras, Collot d’Herbois,

Saint Just, Fabre d’Eglantine, Fouché, Marat, Couthon...

[5] Homme politique français né à Orcet en Auvergne en 1755,

décédé à Paris en 1794. Conventionnel, membre du Comité de salut

public, cet infirme paralysé des jambes forma, avec Robespierre et

Saint-Just, le « triumvirat de la Terreur ». C’est lui qui fit

voter la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), privant de toute

garantie les suspects traduits devant le Tribunal révolutionnaire.

Il fut guillotiné avec Robespierre le 10 thermidor an II (28

juillet 1794).

[6] Révolutionnaire français né à Nanterre en 1761, décédé à Paris

en 1794. Chef des sans-culottes, il prit part à la journée du 10

Août et aux massacres de septembre 1792 et fut commandant de la

Garde nationale en 1793. Il périt sur l’échafaud avec Robespierre

et ses amis.

L'Histoire en Ligne © 1999 - 2005

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

![]()